ГАЗЕТА "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"

АНТОЛОГИЯ ЖИВОГО СЛОВА

| ГЛАВНАЯ | АРХИВ АНТОЛОГИИ ЖИВОГО СЛОВА | АВТОРЫ № 160 2011г. | ПУЛЬС | РЕЗОНАНС | ИУДАИКА | ЗЕМЛЯ | ПРЕВЕНТИВНО | ИСТОРИЯ |

| ЧУДО | СТЫД | ЭНЕРГИЯ | МАСТЕР | ЛИЦА | МИР | P.S. |

|

Ежемесячная газета "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"Copyright © 2011 |

|

Татьяна Магидсон-Школьник, мама

Он сам был искусством

Эта публикация предназначена продолжить творческий путь Максима Магидсона.

|

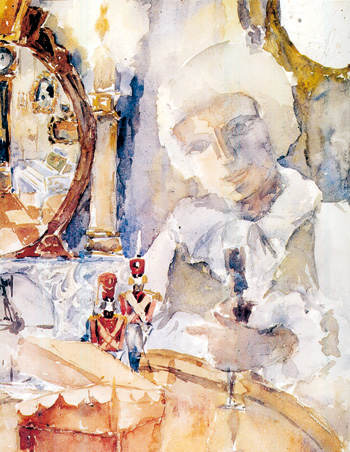

| Композиция на тему пьесы М. Метерлинка «Синяя птица». 1985 год |

Последняя работа Максима – это сцена из «Синей птицы». Она в какой-то новой для него манере. Более крупными и уверенными мазками и более насыщенного цвета. Такого раньше не было. Постепенно у Максима развилось большое любопытство к своим старшим братьям по цеху, художникам-декораторам. Мы стали выписывать журнал «Театр», стали знать имена и творчество бесконечного множества первоклассных художников. К старикам Максим испытывал глубокое почтение, а к молодежи – братскую нежность. И называл их ласкательно по именам. Особенно ему нравился Валерий Левенталь. Зная весь его творческий путь досконально, по годам, Максим решил подражать. Даже тому, что Левенталь женился, когда был еще студентом ВГИКа, на необыкновенной художнице Марине Соколовой. Максим говорил мне: «Я тоже женюсь в молодые годы, студентом, чтобы потом на это время не тратить». Максим постигал жизнь и постигал искусство в каком-то нарастающем темпе. И очень быстро взрослел. Его глаза стали поражать какой-то недетской мудростью. И на некоторых фотографиях запечатлен этот грустный глубокий взгляд.

В последний свой год Максим часто говорил о смерти. Говорил со страхом. «Мы с тобой, Максим, никогда не умрем», – сказала я ему уверенно. Это, конечно, была ложь. А он вздохнул с некоторым сомнением, но чувствовалось, что ему очень хотелось в это верить. В 1985 году на день рождения Максим собрал своих товарищей по классу – мальчиков и девочек. Все такие нарядные, торжественные. Мероприятие явно удалось, в приподнятом настроении Максим получал подарки. Тонечка написала открытку: «Пусть этот год, несмотря на то, что он тринадцатый, будет самым счастливым в твоей жизни». А жить оставалось всего месяц...

Проклятый тридцатиметровый наклонный желоб на крыше подтаял, вернее, лед подтаял. И все накопившиеся за год и не чищенные ни разу глыбы съедут с этого желоба прямо на Максима.

Работник, получавший зарплату круглый год, ни разу не чистил крышу. Мы будем потом долго судиться, ходить и писать в прокуратуру, даже президенту. Никого не накажут. Все без толку. Да нам этот толк и ни к чему. Я все-таки хочу описать все, что произошло в тот вечер. К этому рассказу подойдет слово постепенность. Постепенно земля уходит из-под ног. Сначала это выглядит как нелепость. Проходит пятнадцать, двадцать, тридцать минут, а Максим все не возвращается. А ведь пошел он только добежать до метро и вернуться. Потом я иду во двор и нелепо кричу в пустом дворе: «Максим! Максим!» Потом земля уже точно отсутствует под моими ногами. Я тону. Я звоню в милицию. Мне долго-долго не отвечают, а потом выясняется, что ребенок в Институте Склифосовского. Мы бежим туда. Дежурная, женщина-милиционер, приносит из подсобки мешок с вещами и просит их опознать. Как страшно видеть вещи Максима – его вязаную шапочку и болоньевую куртку. Но это еще ничего не значит. Его еще можно спасти! Мы все равно уверены!

Милиционер что-то говорит очень драматично – но я чуть не кричу на нее: «Его еще можно вылечить!». Вот оно – падение в шахту лифта! Ну, нет земли под ногами, нет и все. Мы бежим по каким-то коридорам навстречу с лечащим врачом – он нам только сочувствует, но мы с ним не согласны, мы уже готовы верить и в минимальный шанс. А лифт все падает. Мы ночуем в коридоре Института, ловим за руку каждую проходящую мимо медсестру в белом халате. И пока мы не услышали самого страшного, мы еще надеемся. Но лифт все падает и падает. Потом дежурные настоятельно просят нас уйти домой. Нас просто выпроваживают. А когда, поддавшись их уговорам, я доплетаюсь домой и думаю через часок идти обратно, меня, стоящую посреди комнаты, настигает телефонный звонок – и мне сообщают, что он умер. А я все равно не верю. Это ошибка!

Прошел день, и прошел второй, а мы все не верили. Окончательно реальность смерти Максима подтвердилась только на похоронах, когда мы увидели его тело. Цветов было море. Людей пришло очень много. Пришел весь его класс. Один мальчик скакал рядом с нами на костылях: «Разве я мог не прийти!?..» В школе прошла очень большая выставка работ Максима. Театральные работы были почти никому не известны, ведь это не были школьные композиции. Затем в конце мая в Музее искусств народов востока выставку решили устроить художники, у которых Максим учился до десяти лет, до поступления в МХШ. Какой горький праздник получился! Работы были развешены в высоком круглом зале с колоннами и множеством окон. Было уже начало лета, и художницы, которые утром ехали в музей из-за города, прежде чем сесть в электричку, собирали охапки полевых цветов. Скромные лесные букеты были так уместны, они оттеняли скромное мальчишеское творчество. Книга отзывов была переполнена нежными словами, написанными совершенно незнакомыми людьми, часто издалека приехавшими и забредшими на выставку случайно. Многие отмечали в этих удивительных работах взрослость, самобытность и талант маленького художника, почти самородка, выросшего в далекой от живописи инженерной семье. Мы были довольны, что продолжается жизнь картин Максима – их видят зрители, и, следовательно, жизнь мальчика тоже хоть как-то продолжается.

Максим был открытым и радостным человеком, бурно стремился к общению, сопереживанию, обмену мыслями. Он будто кружил всех вокруг себя, обволакивая теплым дыханием своей доброй и пытливой натуры. И так трепетно сверкали его зрачки, так благодарно приникало к вам его плечо, когда это общение становилось Максиму особенно интересным. Он бежал навстречу, неуклюже расставляя руки, его темные глаза ожидающе заглядывали в ваши, и тугая персиковая щека была так прохладна. Красив был Максим.

Что заставляло заведующую учебной частью Московской художественной школы Елизавету Тимофеевну Быстрыкину, степенную и величественную даму со строгим пучком, ходить на перемене, полуобнявшись со своим учеником, и делиться впечатлениями о спектакле, только что увиденном ею в Большом Театре? Что заставляло нашего друга, ученого Вадима Лапидуса, еле поздоровавшись с нами в дверях, тут же нырять в комнату к Максиму, чтобы побеседовать сначала с ним, а потом уже с нами? Что заставляло самого Максима с веселым восторгом взлетать по лестнице на пятый этаж к учительнице Екатерине Васильевне Таракановой? Искренне радуется она Максиму! Но строго и язвительно обсуждает принесенные им работы! Да и потом, когда он рисует ветки сирени, уже чуть поникшей, художница совершенно непонятными словами требует другого тона, других красок, чтобы сирень была живой и дышала. Чуткий Максим понимал с полуслова и скоро стал обладать глубоким чувством цвета.

А как галантен был Максим! Он бросался к соседке, чтобы поднести ее сумку на остановку автобуса. Он первым спускался с автобусной ступеньки и подавал даме руку. Он говорил своим бабушкам «Вы», хотя его этому не учили. Однажды зимой, провожая мою сестру Марину по улице Гиляровского, он стал танцевать с нею менуэт, как старинный кавалер, и называл свою тетю при этом «родственная дама». Так и запомнился тот вечер – зима, темно, идет снег, и на фоне светящихся окон танцующая пара. Эта тема – галантного менуэтного поклона, в старинном зале, на блестящем паркете, отражающем, как зеркало, часто видна в его работах.

|

| Рисующая. 1985 год |

Года в четыре Максим рисовал на песке в дачном поселке Малаховка, где мы проводили лето, кровать Принцессы на горошине: одна перина в клеточку, другая перина – в горошек. Это мое самое раннее воспоминание о том, как он рисовал. Еще в Малаховке мы придумали танец-польку. Мы брались за руки и пели: «Мы – две кошки, мы две собачки». И скакали, радостно отдаваясь этому занятию. Повзрослев, там же в Малаховке, на темной и тесной террасе, Максим нарисовал картину «Снегурочка». Странно было видеть, как он в разгар лета сидит и священнодействует, рисуя зимний пейзаж с Дедом Морозом и Снегурочкой. И перелистывает книгу художника Билибина, чтобы найти подходящий орнамент для рукавиц или зимней шапки. Рисовать – вот то, что он стал делать часами, для собственного удовольствия и без принуждения.

Когда Максиму было пять лет, мы играли с ним в театр. Внутри коробки от обуви мы клеили комнату со столами, стульями, окнами и занавесками. Ставили коробку на край стола, а бумажные куклы заходили в эту комнату и говорили нашими голосами. Играли сказку «Морозко», ту сцену, когда девочка вернулась из леса с подарками. И этот момент, когда вознаграждается доброта и торжествует справедливость, был Максиму особенно приятен. Еще нам очень нравился фильм «Золушка». Любовь к «Золушке» передалась ему, наверное, по наследству. Помню, как мы в очередной раз ехали смотреть его в кинотеатр «Дружба», расположенный в полутора часах езды от нашего дома.

Жили мы во времена Максима очень скромно, как большинство. В Выхино, у Окружной автодороги, у нас была крохотная малогабаритная квартира. Первые два класса Максим учился совсем рядом с домом. Зато потом мы хлебнули: новая школа была в Вешняках, нужно было добираться на автобусе, а потом на электричке. Все быстро, бегом. Правда, школа была хорошая, и среди ребят много ярких индивидуальностей. И хорошая классная руководительница – Лия Давидовна Ракита. В квартире – кавардак, следы утренней битвы со временем, ничего интересного. Но зато в соседнем доме находится детская библиотека, куда Максим ходит почти ежедневно. Он с радостью роется на полках. На этой охоте можно каждый раз завоевать очередной трофей. Я помню, как Максим приносил книгу домой, дрожащими руками прижимая ее к груди. И его раскрасневшееся лицо. Какой яркий, какой завораживающий мир! Гораздо уютнее и гостеприимнее, чем реальный. Да и дома его часто ждала новая книжка, пусть даже тоненькая. «Гусей-лебедей» у нас было штук пять, а «Золушек» – четыре. И тогда можно сравнивать, какой художник-иллюстратор лучше, какая книжка красивее. На ночь, это уж святое, час или полтора захватывающего чтения: сказки Андерсена, Гауфа, Гофмана, Шварца.

Мы многое прочли до школы или в самых младших классах: и «Недоросля», и «Мнимого больного», а, например, «Трех мушкетеров» мы читали во втором классе. «Мамочка!» – вцепится в мою руку со всей страстью Максим, – «Ну давай с тобой обсудим, у кого больше драматических произведений – у Самуила Яковлевича Маршака или у Евгения Львовича Шварца. Ну, считай: «Тень», «Дракон» ...». И так без конца.

У него появилась страсть к эдакому начетничеству – кто, что, в каком году написал или поставил. И желание всегда называть самых любимых своих кумиров по имени-отчеству. Причем, говорить о них без дистанции, так, как говорят о родственниках или очень близких друзьях, знакомых. «Николай Андреевич Римский-Корсаков», – говорит Максим с обожанием и неподражаемой нежностью, так, как будто этот самый Николай Андреевич – его самый близкий друг и сидит он с нами в этой же комнате, на этом же диване.

Максим был очень общительным, и у него было много друзей. На даче в Малаховке он организовывал детские спектакли. На крыльце натягивался бархатный занавес из скатерти, раздавались программки, написанные со старинными вензелями. Толпой сбегались дети-артисты из соседних дач. В Малаховке было очень красивое озеро. А в Кузьминках – прекрасный лес, в котором зимой мы часто гуляли. Во многих работах Максим рисовал зимний лес. Когда мы оттуда переезжали, муж и сын в один голос сказали: «Как же хорошо мы здесь жили!». Я была удивлена. В 1983 году Максим поступил в Московскую художественную школу при Суриковском институте. На вступительных экзаменах по живописи, которые должны были длиться целых три часа, он вдруг спустился намного раньше и совершенно уверенно сказал: «Все, я все закончил. Красиво получилось». Сказал не сомневаясь. Оказывается, была задана тема «У лукоморья дуб зеленый». Можно было писать и не совсем точно, главное – на темы Пушкина. Никогда не видела этой работы, но мне говорили, что он нарисовал все сквозь ограду Царскосельского парка, то есть на переднем плане были прутья чугунной ограды. Его приняли в первый класс, а по общеобразовательным предметам это был пятый класс. Однажды на уроке рисунка немногословный Николай Михайлович Кондрашин подошел к Максиму и говорит: «Ты бы здесь не так сделал, по-другому». А Максим посмотрел и просительно: «Но ведь красиво же, Николай Михайлович!» А тот задумался и согласился: «А ведь и правда, красиво». Никогда не давил на ребят. Очень хороший был преподаватель.

Только наедине с самим собой, когда никто не направлял его руку, создавал он свой собственный, наполненный солнцем и фантазией мир. Особенно по душе ему были русские сказки, русское искусство, сказки Пушкина. Темы все были любимые, к ним он несколько раз возвращался – «Снегурочка», «Морозко», «Золотой ключик», а за ними шли сказки зарубежных писателей – «Маленький Мук», «Золушка», «Синяя птица». Придя вечером с работы, можно было вдруг увидеть что-то совсем неожиданное, удивительное, и во всем этом отражался сам Максим, как если бы подглядывали за ним или прочли его тайные мысли. Максим очень любил уютно устроиться за мольбертом и рисовать. Справа ставилась большая банка с водой, а слева - проигрыватель. Маленьким Максим любил диафильмы, когда на стенку из проектора попадает картинка из сказки. Взрослый читает титры, и при переходе к следующему кадру раздается щелчок. Трехлетний Максим знал все свои диафильмы наизусть и сам как бы «читал» титры и даже произносил в унисон этот щелчок.

|

| Композиция по мотивам сказки К. Паустовского «Стальное колечко». 1984 год |

А потом появились пластинки. Сначала маленькие, с русскими народными сказками, потом – радиоспектакли, оперы, сказки народов мира. Эмоционально отзывчивое сердце Максима быстро обживало это художественное пространство. У нас собралась целая фонотека, 112 пластинок. В последние годы Максим перешел к оперным и симфоническим произведениям и стал настоящим меломаном. Очень любил Спадавеккиа, Прокофьева. Он всегда любил петь и пел очень много. Настоящая птичка певчая. Помню, как он пел песню Леля из «Снегурочки», арию из «Князя Игоря».

И еще Максим очень любил повеселиться. Придет из школы домой усталый, разденется до трусов, заколет белую простыню на талии английской булавкой, поднимет полы своей самодельной юбки, и давай плясать канкан и петь «Сердце красавицы склонно к измене». Так и носится босиком по всей квартире из комнаты в кухню, от окна до окна, задирая коленки. Одноклассники рассказывали, что он и в Художественной школе, бывало, засидится и студии за мольбертом, а потом выйдет с ребятами на переменку и запляшет вприсядку. Поет и платочком машет.

У нас появилась возможность побывать несколько раз в Большом театре. Сначала шли долгие приготовления. Наутюженный и в приподнятом настроении Максим не шел, а летел па спектакль. А обратно возвращался с горящими щеками, буквально пошатываясь. Очень близко принимал все к сердцу. Один раз Максим с бабушкой пошли в Большой театр на оперу «Иван Сусанин» и, надо же, перепутали день спектакля. Огорчению Максима не было предела. Взрослый мальчик стоял перед администратором, и слезы текли из его глаз. Администратор, на удивление, забрал просроченные билеты и дал им пропуск на спектакль. Максим в восторге поблагодарил администратора и сказал: «Вы не представляете, как я счастлив! Как давно я мечтал об этой опере. Сбылась моя мечта». Драматические спектакли он тоже очень любил. В Центральном детском был тогда чудный спектакль «Бедность не порок», в Малом – «Без вины виноватые». Постепенно вырабатывалась привычка – ходить в театр довольно часто, иногда раз в две недели. И всегда под нажимом и по выбору Максима. «Мамочка, – вцепится он мне в руку, – ну пойдем на «Чародейку». Приехал из Рязани Музыкальный театр, больше «Чародейку» сейчас никто не ставит». Бежим! Так под ручку и летали то на спектакль, то на выставку. Стали коллекционировать программки, журналы.

Максим был ни на кого не похож. Мы сменили три школы, и каждый раз на родительских собраниях я съеживалась. Когда произносилось имя Максима, родители на меня оглядывались. Что такое? Я думаю, что дети, приходя домой, часто произносили это имя, и родителям было интересно посмотреть, чей это сын. У Максима в школе всегда было много друзей. Хотя он очень любил поспорить. Один раз в Вешняках он даже тащил в школу пудовую книгу – «Историю кино» – кому-то что-то доказывал. Но его бесхитростный и теплый характер очень к нему располагал.

С отцом Максим заезжал в проезд Художественного Театра в Пушкинскую Лавку. Столь увлеченного покупателя заметила продавщица Светлана и старалась ему что-то посоветовать. Это были минуты счастья. И сейчас поседевший отец время от времени заезжает туда и приносит домой книгу о театре. Однажды Максим не очень хотел делать уроки по математике. А я, как раз придя из магазина, стояла в коридоре, разгружала сумку и, от большого ума, как закричу... и запустила в него кочан капусты. И этот кочан уже столько лет все летит и летит по коридору... Прости меня, Максим. И было, наверное, еще много случаев, когда я его воспитывала, ругала за что-нибудь, что-то требовала. Прости...

В последний год своей жизни Максим вырос и возмужал. Отец ездил с ним под Ленинград в Сестрорецк. Это были последние каникулы Максима. Им на редкость не повезло с погодой. Когда поздно вечером возвращались из Ленинграда, приходилось долго идти от станции. Было очень холодно, градусов 25, и жуткий ветер. Но они все равно устраивали походы на лыжах даже в такой мороз. Отцу казалось, что Максиму надо любым путем набраться здоровья. Ведь впереди его ждет изнурительная учеба. Но... Возвратившись в Москву, отец даже удивлялся – не было ни жалоб, ни неудовольствия. Максим просто не обращал внимания на такие мелочи. Кстати, несмотря на морозную погоду; Максим уговорил отца, и они сходили в Театр комедии имени Акимова, посмотрели «Тень» Шварца. Максиму это было очень важно.

|

| Автопортрет. Композиция на тему сказки Г-Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». 1984 год |

В поездке он рисовал композиции по мотивам этой пьесы. Отец вспоминал, что после всех спортивных экзекуций и холода (даже в номере Дома отдыха приходилось находиться в пальто) Максим садился за привезенный с собой мольберт и рисовал. Искусство буквально резонировало в его душе. Максима часто физически лишало покоя какое-то стихотворение, строчка, книга, только что узнанная судьба какого-нибудь художника. Это Бакст или Бенуа, это Лансере или Сомов, это Симов и т.д. Книга «Русское декорационное искусство второй половины XIX - начала XX века» наглядно поражает своей потрепанностью. Максим и по квартире передвигался с этой книгой. В ней он помнил даже перенос текста со страницы на страницу. Он учил сонеты Шекспира лично для себя. Ходил по квартире, читая их. И все эти знания будто попадали в его голове в уже заготовленные ячейки и полочки.

Жизнь и вымысел в его картинах неразделимы – пейзажи Новодевичьего монастыря или дубы в Коломенском плавно перетекают в женские образы: вот Наташа Ростова, совсем девочка, она так же органична и правдоподобна, как срисованный с натуры дуб или пейзаж облупившегося особнячка на Солянке. Вернее, наоборот. И часовня в Коломенском, и дома являются такими же одухотворенными и опоэтизированными образами, что и люди. Нужно было иметь особую душу, чтобы это почувствовать. Максим хорошо знал и иллюстрировал творчество А.Н.Островского. Один раз он взял лист бумаги, разделил его по вертикали пополам и написал названия 26-ти его пьес. Не знаю, так ли уж нужно это начетничество художнику-декоратору. Но Максиму эти знания служили фундаментом, на котором он начинал строить свое пространство, мир собственной фантазии. Его наброски костюмов к чеховским «Трем сестрам» такие разные, но одинаково безупречные по стилю. Особенно одна фигура – в кружевных перчатках, удлиненном труакаре, крохотное черное жабо и склоненная набок голова в громадной шляпе с перьями. А вот опера «Кармен». Фигурки Кармен и Хозе – совсем маленькие, почти не видны. Вся сцена заключена в полукруг кружевного испанского веера, а на нем - испанская деревня, дома, улицы и кипарисы на фоне голубого средиземноморского неба. Как все это безошибочно театрально! По мотивам сказки Андерсена нарисовал Максим мальчика, который играет с оловянными солдатиками, а ребята в классе закричали: «Да это же ты!» С тех пор и мы дома смотрим на эту работу как на его автопортрет.

Сквозь туман похорон, сквозь туман общения с нашими друзьями, часто за полночь, мы пришли к твердому решению: или родить самим, или взять мальчика на воспитание. Через год, когда к нам пришли ребята из класса Максима и расселись за столом, я вышла к ним с месячным ребенком на руках, его младшим братом. Валерочка был назван именем Левенталя, любимого театрального художника Максима, его кумира, с которого Максим всю жизнь хотел брать пример.

Однажды мы читали вместе с Максимом книгу о чудесном художнике-декораторе Николае Николаевиче Дмитриеве. У него очень благородные декорации, очень лиричные. Я что-то про это сказала, а Максим так развел руками и говорит: «Ну, гений, ну что уж тут!». А сам Максим, душа которого так видна во всех его работах?

Фильм о Максиме Магидсоне: http://www.youtube.com/watch?v=HoIbV4cnWRk