ГАЗЕТА "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"

АНТОЛОГИЯ ЖИВОГО СЛОВА

| ГЛАВНАЯ | АРХИВ АНТОЛОГИИ ЖИВОГО СЛОВА | АВТОРЫ № 165 2012г. | ПУЛЬС | РЕЗОНАНС | ТРАДИЦИЯ | ВЕРСИИ | НЕ ПО ЛЖИ |

| НАРОДЫ | СЛОВО | ФОБИЯ | ПАРНАС | ЭССЕ | ДОСТОВЕРНО | ЛИЦА |

|

Ежемесячная газета "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"Copyright © 2012 |

|

Рада Полищук

Моймойша

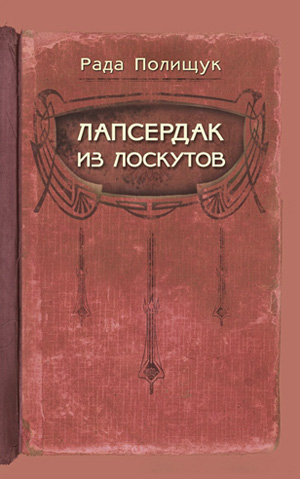

«Лапсердак из лоскутов» – назвала известная писательница Рада Полищук новую книгу, продолжая свою сагу о судьбах российских евреев, попавших в гигантскую мясорубку двадцатого века. Первые книги этой саги – «Одесские рассказы, или Путаная азбука памяти» и «Семья, семейка, мишпуха. По следам молитвы деда».

«Сквозь юмор местечка слышится в прозе Рады Полищук трубный глас исхода и вечная неизбывная боль – то ли от несбыточности грез, то ли от сознания того, какой жребий выпал евреям на этой земле. Сквозь узнаваемые, утепленные юмором подробности конкретной семейной хроники – какой-то неземной, запредельный гул. Или, наоборот: сквозь тысячелетний гул легенд – такие странно-близкие отзвуки «молитвы моего деда». Проза Рады Полищук – яркая художественная веха памяти народа» (Лев Аннинский)

|

| Пабло Пикассо. Старый еврей с мальчиком |

Востряковское еврейское кладбище. Мойша Фельдман провел здесь всю свою жизнь. Да, да, именно так, тут нет никакой оговорки – жизнь провел на кладбище.

Попал он сюда по случаю. Счастливому, нет ли – теперь рассуждать попусту. Дедушка Зейлик незадолго до смерти сказал Мойше:

– Уезжай из Одессы, внук, в Москву отправляйся к племяннику моему Йосе Фельдману, он на еврейском кладбище молитвы читает по усопшим. Святой человек, он тебе поможет. Как там что сложится, Б-г ведает, но сделай, как я сказал, Мойшеле, и помянешь меня в молитвах своих.

Мойша покривил бы душой, сказав, что благословлял деда в молитвах всю жизнь. Но наказ дедов выполнил – приехал в Москву к святому человеку двоюродному дяде Йосе Фельдману. Погрешит против истины, если скажет, что родственник очень ему обрадовался, нисколько даже, скорей – совсем наоборот.

– Свалился на мою больную голову, – вскрикнул он, три раза обойдя вокруг Мойши, будто убедиться хотел, что тот и в самом деле явился, как говорится, не запылился. – Удостоверившись, произнес странным тоном, глядя в дальний темный угол комнаты: – Зай гезунд досточтимому цадику Зейлику из Бердичева, – и обернувшись к Мойше, переминающемуся с ноги на ногу на пороге, вопросил: – Во здравии ли он?

– Из Одессы, – прежде чем ответить на вопрос, уточнил Мойша и, как мог скорбно, сказал: – Должно, помер уже и пребывает в раю, под сенью крыл Б-жиих.

Йося тоже горестно склонил голову, неслышно побормотал что-то губами, потом вслух:

– Да упокоится его душа с миром до пришествия Мессии, амен. – И без всякого перехода: – Это помер он в Одессе, а миру сему явился в Бердичеве. – И снова повторил: – Да упокоится с миром его душа. – Он посмотрел на Мойшу глазами, полными слез и сказал, по-прежнему не выявляя особого гостеприимства: – Ну, входи в дом, коль приехал, в ногах нет правды. А где она есть? – спросил строго и, не дожидаясь ответа, ушел за фанерную перегородку, делившую комнату на два узких пенала.

Мойша остался один в нежилом, как показалось, помещении. Так началась его московская жизнь, сначала нелегальная, под крылом у Йоси, потом уж самостоятельная, с пропиской, крохотной комнатенкой в деревянном бараке с бездетной женой Анютой, здесь же на кладбище справляющей работу свою по уборке могил по просьбе родственников усопших. В брак Мойша вступил с благословения Йоси. После долгого размышления и углубленного чтения молитв Йося сказал:

– Женись, Мойша, на Анюте. Симпатия меж вами есть, вижу. Она женщина справная, видная, старше тебя, да и то во благо – как мать станет лелеять тебя, а что детей не будет у вас, тоже Господь ниспослал – еврейских детей еврейская мать родить должна. А так все хорошо у вас сладится, и в жировку тебя впишут, что немаловажно – станешь жить, как заправский москвич. Короче не скажешь – мазл тов, хоть свадьбу настоящую играть не будем. Мазл тов, – повторил еще раз, на том разговор закончился.

Женился Мойша на Анюте, в загсе расписались, как положено по закону, и все у них по-людски было, ладно да складно. Дома, в комнатенке барачной только ели и спали на одном жестком кривоногом топчане – особо не разгуляешься, да видно и страсти такой, от которой знобит-лихорадит до обморока, про меж них не было. Спали в обнимку, Анюта его сзади руками и ногами обхватит – ему тепло, уютно, покойно, вроде и просыпаться не к чему. А приходилось все же.

Днем тоже рядышком время коротали в ожидании приработка, друг против дружки. Она с товарками по одну сторону аллеи на табуретках сидела, все с метлами, ведрами, тряпками. Мойша с «певчими» размещался как раз напротив, по другую сторону, поближе к входу. Иерархия все же – в начале молитва Б-жия, потом уж – тряпки и метлы в ход. «Певчие» старались перехватить клиентов. Обычно стояли, чтобы приметнее быть. Все как один в шляпах, многие в белых, не первой белизны шарфах. Единой формы одежды, конечно, не было. Одевались по сезону – кто в пальто, кто в плаще, кто в старом макинтоше, и шляпа – у кого соломенная, у кого парусиновая, у кого вельветовая, только у Йоси – черная велюровая, добротная, поля красиво отогнуты, форму изящно держит, да у Мойши такая же, правда, сразу видно – старая, ношеная, Йося подарил от щедрот.

В общем – все в разнобой. Да ведь и не бригада, не артель, индивидуальные предприниматели, как сейчас сказали бы. Конечно, договоренности какие-то про меж ними существовали, и конкуренция была на лицо – а как же. Только факт остается фактом, причем неоспоримым – первым по всеобщему признанию был Йося. И свои за бригадира считали, и клиенты все хотели его. Ничего не скажешь наперекор – молитвы Йося пел как Б-г. И ростом был выше всех, и лицо красивое, белое, без бороды, нежное и гладкое, как у юноши, волосы локонами струились по плечам, осанка гордая, и взгляд блуждал поверх голов, не смотрел заискивающе, как бы умоляя – возьми меня!

Он знал, что возьмут его, и позволял себе выбирать. Иногда головой покачает – нет, мол, нет, и подзовет пальцем кого-то из «певчих». Бесполезно выяснять, почему «нет» и почему того, а не другого позвал – тоже бесполезно. Разумеется, Йося зарабатывал больше всех и ни с кем никогда не делился. Это не входило в распорядок их отношений. Да и с какой бы стати?

А вот нищим подавал. Их в те времена от железнодорожной станции Востряково до кладбищенских ворот стояло несметное количество – старых, больных, юродивых, малых. Вот этим больше всего и подавал. И кормил, и азбуке учил, и еврейской, и русской. А они за ним хвостом ходили, в рот заглядывали, кто шляпу нес, когда жара донимала Йосю, кто посох с острым металлическим наконечником, о который он опирался, когда стоял на скользком краю могилы, кто Йосин сидур – это уж наивысшее счастье, мазл.

Все проходит, завершая свой круг на этой земле. Пришел и Йосин час сойти в могилу, преждевременно, глупо и грубо – кто-то ударил бутылкой по голове.

Ушел навсегда первый и все пошло наперекосяк, никакой слаженности, никакой очередности, не стояли теперь, а сидели на табуретах, как бабы с тряпками и ведрами, только что в шляпах и по-прежнему ближе к входу. На каждого посетителя налетали стайкой: «Молитва нужна?» – выкрикивали на разные голоса. Все реже и реже соглашались клиенты, долго еще озирались, спрашивали – где Йося? Понятно, не все сразу о его смерти узнали – происшествие было местного масштаба.

Мойша переживал смерть Йоси, все же он был единственным кровным родственником в огромной чужой Москве, все же Йося принял его и на путь истинный наставил.

Мойша, да, переживал смерть Йоси, но если быть до конца честным, не ожидал никаких перемен в своей жизни, как-то связанных с его уходом. Среди «певчих» Мойша всегда был последним после последнего. Это было его постоянное место. Если бы у них было штатное расписание, его должность так бы и называлась – певчий, последний после последнего. И он с этим смирился, и Анюта тоже, она просто любила за то, что он был у нее, что ночью могла поджать его под себя, как дитя, согреть дыханием и согреться теплом живого тела. Среди покойников на этом чертовом кладбище – не так уж мало, а? А еще – не пил, не бил, не заглядывал под юбки чужим бабам, даже если юбки задраны выше некуда.

– Хороший мужик Моймойша, несмотря что еврей, – раздумчиво говорила она бабам, любила похвастаться своим Моймойшей, следом за ней его все так звать стали: Моймойша.

Добавить ей, правда, было нечего – просто «хороший мужик» Моймойша, некрасноречива была Анюта, только улыбалась так загадочно светло, что бабы изводились разгадкой – что в Моймойше такого особенного. Молитвы поет хуже всех, последний после последнего, причем последний меняется, а Моймойша всегда на своем месте остается. Кафтанчик кургузый носит, каких ни у кого нет, Анюта его латает, штопает, перелицовывает туда-сюда-обратно. Только этот кафтанчик Моймойша и надевает в любое время года и в праздничные дни тоже, с гордостью сообщая – дед Зейлик подарил, кантор, цадик, красавец и мудрец из Одессы.

Так гордился, как будто дед Зейлик был король великого королевства, а он – наследный принц. Всех смешила эта история, как хороший анекдот, но все же к кафтану Моймойшиному, который он называл «лапсердак», испытывали некоторое безотчетное уважение, как, может быть, еще к Йосиной трости, которая, кстати, тоже по наследству Моймойше досталась.

Таким везунчиком оказался Моймойша: через дедов лапсердак и в особенности через Йосину трость ему удалось приблизиться к первому из первых – к Йосе.

Тем более – отряд «певчих» стал таять прямо на глазах, растворялся в тумане прошлого: умирали один за другим, будто по ошибке не в ту очередь встали, а отойти уже нельзя – задние поджимают. Маячили еще кое-где по кладбищу одиночные шляпы и белые шарфы, стояли в ряд допотопные с облупившейся краской табуреты, на которых чаще всего никто не сидел. Только Моймойша.

Так день за днем сочилась жизнь, истекая секундами как каплями слез. И ничто не предвещало кардинальных перемен. Да и откуда им взяться на кладбище? А все же случай перевернул Моймойшину жизнь. Только одной Йосиной смерти оказалось мало. Еще другая добавилась, через годы от первой. Вот как все было.

Моймойша по обыкновению сидел на своем табурете, когда до него донеслась трагическая весть с сорок третьего участка у самого забора, возле кольцевой дороги, где раньше был вход на кладбище. При переноске тяжелой гранитной глыбы, красиво оформленной в виде шестиконечной звезды, придавило насмерть нового бригадира Алексея, молодого мужчину, крупного, рыжеволосого, белозубого и что примечательно – не пьющего, во всяком случае, по здешним меркам.

Зато бригада была отчаянная, самая забулдыжная и бузотерная – так решил смотритель, чтобы проверить, таких ли уж крепких силенок, как выставляется, новый бригадир, свояк его, муж сестры Наталки. Поперек горла у него стоял этот герой, бывший афганец, бывший командир БТР, бывший строитель – уж больно положительный, с какой стороны ни зайди.

Только слегка свихнутый башкой после Афгана – все про смерти да гробы, правда, цинковые, и по ночам кричит, Наталку беременную пугает, и в мирной жизни места себе не находит – все здесь не так без гробов и покойников. Он и взял его на кладбище по Наталкиной просьбе, и парень сразу успокоился, как будто ни о чем другом никогда не мечтал. Трезвый, со всеми вежливый, на все руки мастер.

Ну, прямо святой, хоть в оклад сразу обрамляй, да в красный угол вешай. «Тьфу ты,– сплюнул в сердцах смотритель, когда фотографию свояка в траурной рамке увидел. – И впрямь святой, ни дать, ни взять. Черт меня дернул…» – недодумал крамольную мысль.

И без того тошно.

Сеструха Наталка, молодая вдова бригадира – на сносях, едва стоит, ноги подкашиваются, все падает и падает, живот руками поддерживает, а он такой огромный – необъятный. Слыхал как-то, бабы посмеивались: Наталка, гляди-ко, тройню родишь, не меньше. Теперь вся тройня осиротела, а рядом маленький херувим рыжеволосый таращит на него глазищи синие, точно спросить хочет: «Ты зачем нашего папку убил?»

Смотритель зашатался, едва не упал, перебрал перед захоронением для храбрости духа, как-то не по себе было. А тут еще последний «певчий» объявился в кургузом своем лапсердаке и черной шляпе. Этот-то при чем? Тут ихних кадишей не надо, тут поп все споет и скажет, что положено, он с ним сам договорился и свои деньги заплатил. Потом почти сразу одумался – с какого такого ляду, да уж проехали, двери закрываются.

Наталка снова упала и вроде отключилась, не причитает, не дергается, лежит ничком, а живот огромной глыбой сверху давит, как камень тот шестиконечный на спине у бригадира. «Будь ты неладна», – снова сплюнул смотритель и грязно выругался, не пойми, на кого. Бабы засуетились над Наталкой, забегали, в нос флакон с нашатырем тычут, виски растирают, зачем-то живот поддерживают, будто и впрямь он ее раздавить может.

Все, хватит, насмотрелся он этих спектаклей – и таких, и разэтаких. Смотритель круто развернулся, поскользнулся и упал лицом вниз, глаза, нос и рот залепило глиной, пока голову поднять сумел, чуть не задохнулся, и кольнуло, будто острый кинжал в затылок вонзили: а ему каково было? Ты ж сам сказал этим олухам – придавит в случае чего, сразу не вытаскивайте, повремените чуток, пусть обделается от страха. Так спесь с него и собьем.

Перестарались, козлы недоношенные, сбили спесь – навсегда. А может, никакой спеси не было, просто гордый мужик был и цену себе знал. Смотритель с трудом поднялся, допил до дна водку, что прятал во внутреннем кармане пиджака, надетого по случаю церемонии захоронения, доплелся, не помнит, как, до конторы и свалился в глубокий затяжной запой. А потом и вовсе исчез, никто и никогда его больше не видел.

Вот какая картина сложилась, если вкратце обрисовать общие перемены, не вдаваясь в ненужные подробности. А так что – покойников надо было хоронить. Это отменить не мог никто.

У Моймойши, между тем, возникли свои новые обстоятельства. Даже больше, чем обстоятельства: у него объявился нежданный напарник – маленький рыжий херувим с синими глазами по имени Серафим, старший сын погибшего бригадира.

Сам себе старший, потому что младшие братья, все трое, уснули навечно в большом Наталкином животе, не пережили смерть отца, как и сама Наталка.

А Серафим пришел к Моймойше. Сам его выбрал, Б-г привел – знать не дано. Пришел. Притулился возле правой ноги, рыжую голову под мышку Моймойше просунул, смотрит в упор своими синими глазищами и молчит, подперев кулачком щеку. И Моймойша молчит, не понимает своей функции, а подсказку спросить не у кого.

Анюта подсобить Моймойше решила, подошла поближе, спросила:

– Кушать будете?

– Еврейское? – неожиданно спросил ребенок.

– Нет, – смешалась Анюта. – Картошка со шкварками.

– Шкварки – это еврейское.

– Не будешь, значит? – огорченно переспросила Анюта.

– Буду, буду, я их люблю.

Он впервые улыбнулся, широко, радостно, по-детски.

Ел с аппетитом, не жадно, как изголодавшийся бродяжка, а степенно, с удовольствием. Когда закончил, тарелка почти блестела, не спеша, облизал пальцы, ложку и снова улыбнулся:

– Вкусно! Во! – сжав кулачки, показал оба больших пальца.

Посмотрел сначала на Анюту, потом на Моймойшу, помолчал, будто прикидывал что-то в уме, и не попросил, а сказал убежденно:

– Ты, теть Анюта, будешь меня шкварками кормить, а ты, Моймойша, научишь еврейские песни петь.

– Молитвы, детка, – машинально поправил мальчика Моймойша, совершенно обескураженный внезапно возникшим положением.

– И шляпу черную хочу, как у тебя, и такой пиджак, – он все теснее прижимался к Моймойше и в глаза глядел неотрывно.

– Зачем тебе это, детка?

– Когда ты умрешь, я буду евреям песни петь. Евреям без песни нельзя.

– Кто тебе сказал?

– Никто. Я сам чувствую. Вот здесь, – и поскреб пальчиками грудь.

Моймойша расплакался, не глядя, что люди кругом, что стыдно плакать на кладбище не над покойником, не над скоротечностью бытия земного и таинством ухода.

– Ангел мой светлый, благодарение Б-гу. За что? – только и мог вымолвить Моймойша, прижимая к себе рыжую голову мальчика все крепче и крепче.

– Не плачь, Моймойша, я научусь петь, как ты, буду очень стараться. Я толковый, вот увидишь, у меня получится.

– Я тоже старался, детка, разрази меня гром, очень старался, а вот видишь: всю жизнь – последний после последнего.

– Ты Моймойша поешь лучше всех!

– Кто тебе сказал, малыш?

– Я сам. Когда папку моего хоронили, ты тихо сбоку что-то пел, я слышал, и папкину душу увидел в листья укутанную, и вороны над ней громко плакали, и тетки над мамкой орали, я чуть не оглох, а ты, Моймойша, пел так тихо, что я даже заснул, и не видел, как его в землю положили. И проснулся на могиле вечером один. Было тихо, красиво и совсем не страшно. И я тихонько спел твою песню, хорошо получилось, слова только не запомнил, всего несколько.

У Моймойши судорожно дергался кадык, и слова в гортани слиплись в ком, перепутались, и пересохший язык мешал говорить.

– Молитвы, не песни…

– Ага, молитвы. А что это?

– Молитва – прошение, моление, благодарение за все милости Его. Плач и радость, обращенные к Б-гу.

– В песне тоже про это можно, – уверенно сказал Серафим.

Моймойша не стал возражать.

Знакомство состоялось. Вступительная часть закончилась. Надо было что-то делать, но сам по себе Моймойша никаких решений не принимал. Он с надеждой посмотрел на Анюту, женщины всегда мудрее.

Она кивнула, едва приметно, взяла их обоих за руки:

– Ну, пошли домой, кладбище закрывается.

Серафим спросил серьезно, по-взрослому:

– Я буду у вас жить всегда? Вы не передумаете?

Вместо ответа зашагали бодро, стараясь в ногу, Серафим все время путался и смеялся. Моймойша и Анюта тоже смеялись, будто жизнь с плеч скинули, и им ни с того ни с сего сделалось весело, как только в детстве и бывает. И в сказки верят только в детстве: кому судьба Снегурку послала, кому Золотое яичко, кому Колобка, а Моймойше и Анюте на старости лет – мальчонку рыжего, херувима Серафима. Ни в сказке сказать, ни пером описать.

Стали они жить вместе и спать вместе в обнимку на жестком кривоногом топчане, оба обнимали Серафима, каждый со своей стороны – и всем тепло, уютно, покойно, вроде и просыпаться не к чему. Вот что такое счастье.

Не мазл-размазл, а настоящее.

День шел за днем, Моймойша и Анюта, шаг за шагом стряхивая с себя неверие и сомнение, вживались в счастье полноценной семьи, вдыхали его полной грудью, наверстывая потерянное время – всю свою одинокую бездетную жизнь. Два месяца было отпущено им, два долгих, долгих месяца, внутри которых дни, часы, минуты, мгновения звонко перекликались: се-ра-фим-се-ра-фим! Се-ра-фим-оч-ка!

Фимочка! Такое панибратство он позволял только Анюте и целовал перед сном только ее, а Моймойшу всю ночь держал за руку – за себя боялся или за него? Или так они вместе Анюту охраняли?

Два месяца было отпущено им. Всего два месяца.

Последним августовским утром, когда за оконцем едва брезжил рассвет, и они мирно спали, дверь чуть не разнесли в щепки ударами ног, кулаков и еще чего-то тяжелого. Позже выяснилось – лома.

Больше не выяснилось ничего. При таком шуме и треске выламываемой двери не нашлось ни одного свидетеля происшествия. Да никто их и не искал. Только Анюта и Моймойша долго, беспокойно метались по комнате, по длинному барачному коридору, по кладбищенским закоулкам и смотрели друг на друга больными глазами. Но вслух не проговорились ни разу, вообще почти не разговаривали с того утра. Только с тоской и мольбой смотрели оба в одну сторону до рези в глазах, до темноты – ждали кого-то.

Время шло, наступила промозглая долгая осень, бесснежная морозная зима и дальше, дальше, дальше…

Моймойша хоть и продолжал сидеть на своем табурете, молитву никому не предлагал, а вид у него был такой жалкий, что и к нему не обращались. Так не стало на кладбище последнего «певчего». Не умер, слава Б-гу, долго еще сидел в своем лапсердаке и шляпе на центральной аллее, ближе к входу, просто сидел, безучастный ко всему происходящему. Его и замечать перестали, и когда несколько дней на этом месте стоял пустой табурет, тоже не придали значения.

И похоронила его Анюта сама, с бригадой договорилась, за три бутылки водки по-свойски, по старой коллективной памяти все сделали хорошо, как надо. Она перекрестила могилу, хоть и на еврейском участке, оглянулась по сторонам, словно прощения попросила, тихо сказала в пустоту:

– Вы уж приглядите здесь за ним, не дайте в обиду. Все ж свои. Евреи. А я пойду отсюдова, куда глаза глядят. Нечего больше мне здесь делать без Моймойши, хороший был мужик, – последний раз похвасталась Анюта своим Моймойшей.

И ушла, не оглядываясь. С тех пор ее никто не видел.

Постепенно забыли Моймойшу, Анюту, всех «певчих», даже Йосю с его тростью, даже Моймойшин лапсердак, доставшийся ему по наследству от деда Зейлика. А кому помнить-то? Все. Другие времена настали. Другие деньги считают, другие песни поют.

Хотя про песни – как сказать.

Два раза в году в определенные дни, в начале июля и в последний день августа появляется на Востряковском кладбище молодой рыжеволосый мужчина в черном длинном сюртуке и черной шляпе. Идет по кладбищу уверенной походкой, ни к кому не подходит, никого ни о чем не спрашивает, церковь не посещает, в еврейский молельный дом не заходит. Идет прямо к своим могилам, их три в разных концах кладбища, видно сразу – дорогу знает хорошо. Две могилы – на русской половине, одна – на еврейской. У каждой стоит подолгу, особенно – у еврейской.

И на чьи могилы ходит рыжий, знали и какие слова говорит, слышали. И передавали как любую молву, любое преданье из уста в уста, дополняя, привирая, приукрашивая.

На еврейской могиле на черном строгом гранитном надгробье выбито:

МОЙША РАФАИЛОВИЧ ФЕЛЬДМАН, а чуть ниже: «Моймойше – лучшему из лучших».

Уходя, рыжеволосый всегда говорил одно и тоже:

– Помнишь, Моймойша, я сказал, что не только в молитве, но и в песне про это можно. Я сам сочиняю эти песни. Для тебя, Моймойша, разрази меня гром – сам. Еврею нельзя без песни, ведь так?

А песни пел всегда по-еврейски. Это точно, слышали. На кладбище тоже повсюду есть уши, несмотря, что царство мертвых.