"ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"

АНТОЛОГИЯ ЖИВОГО СЛОВА

|

"Информпространство", № 185-2014Альманах-газета "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"Copyright © 2014 |

|

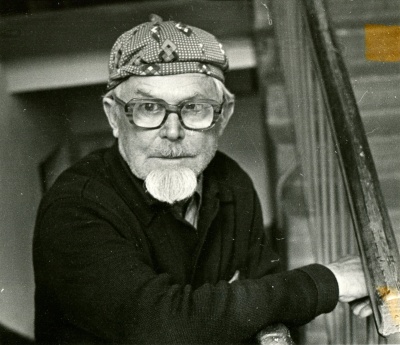

| Юрий Моисеенко. Фото П. Костромы |

Павел Нерлер

Разоблачение разоблачения, или про четыре ведра помоев

Я воюю кривду…[1]

(Парафраз)

1

У владивостокского

краеведа Валерия Маркова – «бывшего

секретаря комсомола..., ушедшего в свое личное мандельштамоведение

как в монашество»[2] – неоценимые заслуги перед теми, кому

дорог Мандельштам. Во-первых, это краеведческие разыскания и первые сведения о

пересыльном лагере, в котором поэт умер; во-вторых,

приблизительная локализация той братской могилы, в которой и мандельштамовские косточки должны бы лежать. И это он

привез на 100-летний мандельштамовский юбилей горсть владивостокской земли с места его могилы и бросил ее 19

января 1991 года в снег на могиле Н.Я. Мандельштам на Старокунцевском

кладбище – запоминающийся жест.

В статье «Очевидец», опубликованной в 13-м выпуске Тихоокеанского

альманаха «Рубеж»[3], он – впервые систематически

– называет свои источники к первому и излагает ход рассуждений, приведших ко

второму и третьему. Все это прямая поисковая и созидательная работа

исследователя-краеведа – честь и хвала.

Но на этот раз Марков взялся за перо, увы,

совсем для другого – чтобы разоблачить, чтобы вывести на чистую воду, чтобы

сорвать маску с одного из важнейших свидетелей последних недель мандельштамовской жизни. Мало того, все предыдущие свои

труды и достижения Марков считает не более чем «увертюрой-прелюдией» этого

разоблачительного сеанса, аттестуемого им как «новый этап исследований, вызванных явлением очередного (не знаю – какого

по счету) очевидца смерти поэта». В другом месте он пишет, что, получая

очередную справку, «разоблачающую» Моисеенко, он готов был «плакать счастливыми слезами», в третьем –

что готовился к этому сеансу-бенефису в «Рубеже» больше 20 лет.

Поздравления! Жизнь, наконец, удалась!..

Юрий Илларионович Моисеенко оставил свои свидетельства в

форме писем, аудио- или печатных интервью. Нас, расспрашивавших

его о Мандельштаме, было всего трое – Эдвин Поляновский,

Николай Поболь и пишущий эти строки (впрочем, он

давал интервью и местным корреспондентам). Моисеенко уже нет в живых, умерли и двое

из его собеседников. Посему считаю себя просто обязанным отложить все дела и

вступиться за честь опороченного Марковым честного человека и замечательного очевидца.

Свой опус Марков, кстати, так и назвал: Очевидец. Без

кавычек. Но все его содержание – это набрасывание этих липучек-«кавычек»

на Моисеенко – как на лже-свидетеля.

Оспаривая достоверность свидетельств Моисеенко, Марков не

смущается повторять совершенно бредовые истории о смерти, слышанные им в начале

своего «романа с Мандельштамом» (автохарактеристика):

«Краевед

и знаток литературной истории Приморья Сергей Иванов, cам побывавший в шкуре «врага народа» и отсидевший

свой, к счастью, – небольшой срок, под большим секретом поведал о том, что

Мандельштам был убит уголовниками, когда находился в пересыльном лагере. Его

тело было расчленено на части и уложено в четыре ведра. Затем, от других людей,

довелось слышать разные варианты этой легенды, и во многих фигурировали эти

страшные «четыре ведра». Откуда такая расцветка смерти поэта - не знаю».

Так же, ничем не моргнув

и ничего не фильтруя, он вводит в научный оборот версии о Мандельштаме в психзоне под Сучаном и об идиллической старушке в селе

Черниговке, с которой Мандельштам коротал свои последние дни: «Очевидцы утверждали, что своими глазами

видели покосившийся крест на могиле поэта с полуистертой

надписью «О. …штам». Однако эти сведения оказались

неподтвержденными».

Ведь ценнейшие

какие сведения, ну и что, что не подтвержденные! Осталось только доискаться, эмалированными

ли были ведра и не Ариной ли Родионовной звали старушку?..

Мне, кстати, приходилось встречать мандельштамовских

лже-свидетелей:

безобиднейшие люди. К прочитанному рассказу Эренбурга или, в

лучшем случае, Надежды Яковлевны они прибавляли от себя всего пару фраз: всегда

– о том, как Мандельштам умер у них на руках, и, через раз, вторую – чтó именно он, умирая, успел произнести в их адрес

напутственное. На несовершенный залог, – то есть не на «умер», а на

«умирал» с подробностями – фантазии или решимости уже не хватало.

А тут наглый враль Моисеенко, натискавший целый «рóман» детализированных фантазий,

к тому же подтверждающихся и мемориальской базой

данных, и другими свидетельствами: все учел, все предусмотрел этот хитрован из Осиповичей!

Впрочем, и Марков не прост. Потому и мечет свой томагавк не

во все, что сообщил Моисеенко, а только в часть. Он не оспаривает того, что

Моисеенко был в лагере осенью 1938 года и в сибирских лагерях весной 1939 года,

не оспаривает он и его знакомства с поэтом. Та малость,

которую он пыжится доказать, – лишь

в том, что с начала декабря 1938 года и по апрель 1939 года Моисеенко был не на

Владивосткской пересылке, а на Колыме. А в таком

случае – ура! – смерти Мандельштама Моисеенко видеть никак не мог, так что никакой

бани с прожаркой не было, – что и

требовалось доказать!

Мне лично довелось переписываться и даже разговаривать с тремя очевидцами

– Крепсом, Маториным и

Моисеенко. Крепс и вывел меня на Маторина,

не переставая нахваливать его как свидетеля (а я направил к нему и Маркова), а о

Моисеенко тогда еще никто не знал. Старые зэки Моисеенко и Маторин,

прочитав о Мандельштаме друг у друга, явно

недолюбливали свидетельства друг друга, оба возбуждались и отмечали то, в чем,

по их мнению, ошибается другой, но ни один не говорил о другом, что он лжец или

самозванец и не позволял себе того, что Григорий Померанц

называл «пеной на губах».

А вот Марков – позволил, и на губах его одна только пена, а у читателя вместо

лебединой песни – только шипение пенящейся пустоты...

2

Свое наступление Марков повел сразу с двух сторон – с риторической и с исторической.

Сначала о риторическом заходе. На протяжении многих страниц

– выморочные попытки разоблачения «лжи». «Самое

главное, – покоя не давало смутное ощущение того, что кроме ошибочных сведений,

герой-прозелит что-то скрывает, не договаривает...». Таких фразочек в «Рубеже» – десятки!

Но после такой арт-риторической подготовки так и ждешь, что

теперь Марков-историк добьет своего «героя-прозелита» неотразимо убийственными

аргументами.

Что ж, слово Маркову-историку!

Составленный им каталог прегрешений Моисеенко против правды-матки не так

уж и длинен.

Во-первых, говорил, что прибыл в лагерь 15-го, а на самом деле 14-го октября.

Во-вторых, говорит, что срок у Мандельштама 10 лет, а на самом деле 5. В-третьих,

грубейшею ложью является утверждение, что до самой смерти поэт оставался в

подаренном Эренбургом, желтой кожи, пальто.

Ну и, в-четвертых и в-пятых, Моисеенко утаил, что плыл на «Джурме» в Нагаево и что зиму 1939 года провел на Колыме: в

начале декабря 38-го года – туда и в апреле 39-го –обратно!

Так что смерти мандельштамовской не видел, ври да не

завирайся.

К Нагаево и Колыме мы еще вернемся, а сейчас напомним

о феномене аберрации памяти, то есть о первых трех обвинениях.

Воспользуемся для этого теми пассажами, где Марков поминает лично меня

или мои работы. Так, он пишет, что я приезжал во Владик с телевизионщиками в 1989 году и что нас якобы не

пустили на территорию экипажа – бывшую лагерную. А я помню это иначе: дело было

в 1990 году (фильм вышел на экраны 15 января 1991 года), и нас за ворота пустили,

но только двоих и без камеры. Марков тогда уверенно показывал мне свои

краеведческие реконструкции местонахождений – и 11-го барака, и больнички, и

карьера, и места братской могилы (но это уже снаружи). Мое второе посещение

экипажа состоялось в 2006 году, и с нами был Коля Поболь.

Третьего визита не было.

Итак, двое участников одного и того же события утверждают о нем весьма разное. Проверить, кто из них прав, в данном случае не очень

сложно. Но, кто бы прав ни оказался, его «правота» вовсе не

означает, что другой, тот, кто не прав, – лжец. Просто одного из нас, а

может быть и обоих, подвела память, поскольку мы, слава Богу, не в состоянии

удерживать все детали в их доподлинности бесконечно долго. Это, собственно, и называется

«аберрацией памяти», – и это не болезнь и не злой умысел.

Когда Моисеенко упорно говорит о наличии на умирающем Мандельштаме

желтого кожаного пальто Эренбурга, а другие помнят иначе и даже говорят, что это

пальто уже давно было украдено или выменено

Мандельштамом на сахар, тут же у него и украденный, то все это более чем возможно,

но все это тоже аберрации памяти. Если всем сообщающим об утрате поверить, то нарядов

у поэта был целый гардероб – тут и бушлат, и телогрейка, и пиджак, и даже тулуп,

и зеленый френч, но ни один наряд не совпал в памяти разных людей хотя бы

дважды. Усомнился бы я и в готовности находящегося в ГУЛАГе и не отличающегося

богатырским здоровьем Мандельштама обменять накануне или в разгар зимы

единственную теплую вещь на десерт.

Лично для меня убедительнее остается версия Моисеенко, сообщающего такую

яркую, такую доподлинную деталь, какую невозможно придумать: пальто не взяли в

прожарку из-за того, что оно кожаное (и, наверное, обработали иначе, например,

сулемой). Вполне возможно, что у Мандельштама было не пальто, а тулуп (с

кожаным верхом), полученный в больнице, когда поэт оказался в ней в первый раз.

И сколько бы Марков и загадочная фрау Кухарски из

Вены не ахали и не охали, цена таким «доказательствам» – грош. Доказать тут

ничего нельзя, можно только допустить.

Оспаривал Марков и самый факт

хождения в баню и на прожарку. Мол, холодно и далеко. Но когда и кого это в

ГУЛАГе останавливало? Новые свидетельства, – в частности, Моисея Герчикова, сообщающего, что Израиль (Сергей) Цинберг, скончавшийся назавтра после Мандельштама, умер

именно после похода в баню, –

прекрасно согласуются с моисеенковскими[4].

Обратимся к центральному марковскому аргументу

– к путешествию Моисеенко на Колыму. Сам Моисеенко, правда, упорно о себе

думает, что в январе-феврале 1939 года переболел тифом и оглох, после чего в

апреле и был сактирован в Мариинск. По Маркову – все иначе: Моисеенко забросили

в начале декабря последним в 1938 году трюмом в Нагаево. Моисеенко видимо был

там настолько позарез нужен, что даже карантин по тифу, объявленный на

пересылке со 2 декабря (и закончившийся 26 декабря, как и полагается, прожаркой

вещей и бараков) не остановил ни его собравшихся у причала работодателей с

цветами в руках, ни его биографа Маркова с лупой и календарем. Марков Моисеенке

на Колыме уже и местечко получше подобрал, где тот

коротал бы эти месяцы: больнично-санаторного типа лагерек

«23-й километр». Но даже на таком курорте как Колыма приморский тиф, видимо, полностью

не прошел, или же с Моисеенко произошло что-то еще, но магаданские гуманисты возьми

да и верни его в апреле 1939 года с благодарностью сначала на материк, на пересылку,

а оттуда, уже не мешкая, в Мариинск – столицу Сиблага[5].

Ну хорошо, пройдем и мы вслед за Марковым по стопам биографии Юрия

Моисеенко.

Марков охотно раскрывает свое «досье на Моисеенко», цитирует в полном

объеме свою переписку с различными инстанциями. Он договаривается до того, что официальное письмо из местного УФСБ называет,

словно невесту, «первой ласточкой, «сделавшей

весну» (sic! –

П.Н.) и пробившей

лучиком света тайну очередного очевидца».

Что же до содержания досье – этой

коллекции сушеных «ласточек», то бишь архивных

справок, составленных на основании учетных карточек, – то все они говорят только об одном: 11 апреля 1939 г. Моисеенко

отбыл из Севвостлага в Сиблаг

(Мариинские лагеря). Пересылка во Владивостоке – такая же часть Севвостлага, как и золотые или оловянные прииски. И ни одна

лучезарная справка не содержит ни тени намека на пребывание Моисеенко именно на

Колыме – хотя бы на пол-часа. Ни одна![6]

И напрасно Марков радовался

сравнению с «почти идентичной»

карточкой Сергея Королева. Он, кажется, даже не понял, что, приводя ее и

текстуально, и факсимильно, предается забавам вдовы

одного унтер-офицера. У Королева как раз Колыма указана, и очень конкретно. А

вот у Моисеенко – не указана. И не по ошибке, а потому что он там не был.

Карточка Моисеенко – да, магаданская.

Потому что архив всего Дальстроя, в том числе и владивостокской пересылки, – в Магадане, его столице, в

информационном центре областного УВД. Там же, кстати, хранится и

тюремно-лагерное дело Мандельштама.

Поисками же

корабельной документации (наподобие эшелонной) Марков не озаботился.

В одной из слетевшихся в досье

ласточек-справок – из Томска – было написано: «Дело на заключенного было

уничтожено 30 марта 1960 года по акту по истечению срока хранения». Прослезился

или нет, но этого Марков тоже не мог упустить: «Уничтожение дела во всеми

справками, выписками и формулярами; в их числе документы о пребывании на

Колыме, можно сказать – неопровержимыми уликами, возможно, и стало одной из первопричин,

побудивших Юрия Моисеенко сделать ложный шаг. Он достоверно знал об этом, не

предполагая одного, что следы остаются… Как говорится:

«ГУЛАГ не отпускает никогда…»

Его не останавливает даже то, что

Моисеенко, в отличие от Маркова, даже не подозревал о событии 30 марта 1960

года, столь возбудившем Маркова спустя почти полвека. Его не смущает даже то,

что любезнейший ГУЛАГ, хотя и не отпускает никогда, но своих детей, в том числе

и Моисеенко, о состоянии их делопроизводств, хоть оно и не вежливо, не извещает…

«Прямо шахматная партия», – говорил Мандельштам Ахматовой по поводу

ее пушкиноведческих статей. Марков же, расставив

шахматные фигуры, решил сыграть ими в «шашки-чапаевцы»,

прицельно выстреливая ногтем по беззащитной мишени.

Мазила!

3

Напоследок, уже завершая свое мелкодокументальное

и совсем не историческое эссе, Марков пробует еще раз унизить поверженного Моисеенко

– сравнением с другими, «ему подобными», лжецами: «Но, как говорят в народе – «свято

место пусто не бывает», – вплоть до

настоящего времени появляются новые «очевидцы», с неожиданными, порой – совершенно нелепыми легендами».

И тут же, в сноске – новый образчик, очередная легенда[7]:

«Автор приводит рассказ жителя г.

Большой Камень Приморского края – Николая Иванушко. Будучи семи лет от роду, он, якобы из рук Осипа Мандельштама,

получил записку, когда эшелон с невольниками перестаивал на станции Партизан

(ныне – Баневурово) Транссибирской магистрали на 9190

км от Москвы и в 79 км от Владивостока. В ней говорилось: «Меня везут на

Дальний Восток. Я человек видный, пройдут годы, и обо мне вспомнят». И подпись:

«Иосиф Мандельштам». Со слов очередного очевидца, автор указывает неверную дату

этой встречи – «июнь-июль 1938 года». И еще, – поэт никогда не называл

себя Иосифом; достаточно посмотреть его любой автограф – перед фамилией он

всегда ставил «О» – Осип…»

Поправим биографа. Мандельштам родился Иосифом, и его еврейское имя еще

долго сосушествовало параллельно с русифицированным

«Осипом». То, что в легендарной записке стоит «Иосиф», не делает ее

достоверной, но делает достовернее.

В сущности, мандельштамовским биографом Марков уже

перестал быть. Он теперь биограф, точнее анти-биограф Моисеенко. А Мандельштам

ему нужен лишь тогда, когда срабатывает рефлекс разоблачать Моисеенко.

Например, с датировкой «дня письма», отнесенной Моисеенко на начало

ноября, до праздников. Но раз Мандельштам пишет в письме: «очень мерзну без

вещей», а на улице в начале ноября было аж целых 10-11

градусов тепла, то есть бархатный сезон, то Марков возмущен: Моисеенко и тут

заливает. Ну не мог Мандельштам мерзнуть без вещей в такую жару!..

А, может, Моисеенко и в ноябре не было на пересылке, а?..

…Все время спрашиваю себя о

мотивации марковских сверхусилий

по «разоблачению» части свидетельств одного из немногих последних очевидцев. Что

за низкие, злобные комплексы, что за бесы толкали взрослого человека на такое

странное, такое малосимпатичное и совершенно пустое занятие? Ревность и зависть

к железнодорожному обходчику из белорусской глубинки, к

ему, а не тебе доставшемуся «шквалу обрушившегося на него внимания»,

к «согретости и обласканности

прессой и, практически, всемирной славе», к «зениту славы»?

Нелепые слова, ложные

представления. Как бы жарко несколько сотен человек на Земле ни любили стихи

Мандельштама, но в ООН вопросы его текстологии все еще не обсуждаются. Как и «физик

Л.» и другие очевидцы, Моисеенко не только не искал «всемирной славы», но

скорее побаивался своего намеренья открыться и рассказать то, что знал. В

Осиповичах, в семье Моисеенко дело, по словам его дочери, происходило так: «…Написать свое первое письмо о Мандельштаме

побудил его мой брат Сергей. Так получилось, что я нечаянно застала конец их

разговора. Папа был возбужден и говорил что-то возмущенно, я услышала только

слова брата: „А если бы это ты, мой отец, не вернулся и я ничего не мог узнать

о твоих последних днях!? Ты должен рассказать, что знаешь!“.

Дословно я. конечно, не помню, но смысл был такой.

Папа ничего не ответил, он просто замолчал, а до этого я слышала: „Не хочу, не хочу, не хочу“. Думаю, ему пришлось побороть себя, чтобы пережить все снова и снова»

[1] Парафраз

фразы Ю.И. Моисеенко (см.: Нерлер П., Поболь Н. Сосед Мандельштама по нарам. Юрий

Моисеенко — о поэте: «Умер от сыпняка», о

себе: «Я воюю правду…» // НГ. 2011. 28 ноября, с.6-7).

[2] Битов А. Колина страничка

// Собеседник на пиру. Памяти Николая Поболя. М.,

2013, с.94.

[3] Марков В. Очевидец. К

75-летию гибели Осипа Эмильевича Мандельштама.

Документально-историческое эссе // Рубеж. Тихоокеанский альманах. Вып.13.

Владивосток. 2013, с.202-231.

[4] См. подробнее в: Нерлер П. В одиннадцатом бараке. Последние

одиннадцать недель жизни Осипа Мандельштама. Попытка реконструкции // Новый

мир. 2014. № 4, с.155-187.

[5] Сиблаг, существовавший с 1929 и по 1960 г. Его столица перемещалась – то она в

Мариинске, то в Новосибирске. С 28 февраля 1937 и по 29 июля 1939 – как раз в

Мариинске.

[6] Колымская документация

содержала в себе, как правило, и указание на корабельный этап, которым зэка

приплыл в Нагаево.

[7] Приводится сноска на: Калашникова Юлия. Незнакомец по имени… Мандельштам. «Дальневосточные

ведомости», 2010, 31 марта.

* * *

Об авторе: Павел Нерлер (Павел Маркович Полян) – историк литературы, источниковед, писатель, историк, географ, председатель Мандельштамовского общества.