"ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"

АНТОЛОГИЯ ЖИВОГО СЛОВА

|

"Информпространство", № 190-2015Альманах-газета "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"Copyright © 2015 |

|

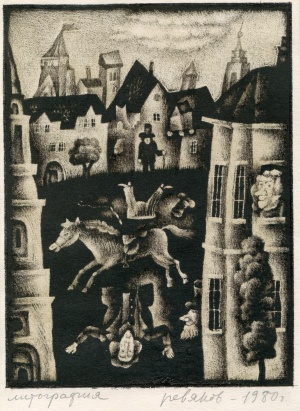

| Эдвард Лир. Беспримерный старик. 1980 |

Вера Калмыкова

Разучиться рисовать

О Евгении Ревякове

…Однако в моих рассказах о художниках намечается некоторая тенденция, и пришла, наверное, пора уже ее и обозначить.

В данный момент меня интересует творчество людей «старшего поколения» (так принято говорить), «взрослых», короче, тех, кому во всяком случае за 70. Интересны они мне главным образом потому, что, прожив по-всякому, но не так чтобы комфортно, безбедно и беспечально, сумели сохранить в себе — и выразить в искусстве — своего «внутреннего ребенка», к психоанализу, конечно, не имеющего отношения. Совершенно неслучайно эти люди так или иначе соприкасаются с областью книжной иллюстрации; это не обязательно детская книга, но это книга, а значит — попытка сказанное сделать зримым. Что порождает, в свою очередь, и собственное литературное творчество, по преимуществу поэтическое.

Вот этот синтез, по-моему, сегодня и есть — самое интересное, самое современное. Пристального внимания заслуживает попытка сказать что-то свое не с ровного, голого места, а с платформы, настолько плотной, насколько плотна одна лишь мировая культура, и нет ничего более насыщенного, более стабильного при кажущейся эфемерности. Любое поколение в искусстве привносит в историю человеческого духа нечто неповторимо свое; но современники, как правило, об этом не задумываются, лишь потомкам приходит в голову посмотреть ретроспективно. Меж тем это надо делать «здесь и сейчас», чтобы сократить погрешность, пусть и допустимую и даже естественную как бы, максимально избегая каких-то мельчайших, быть может, и малозначительных утрат, которые при ином фокусе зрения могут оказаться глобальными.

Плюс ко всему, конечно, совершенно особое отношение к искусству, этим людям свойственное. Не потребительское, не «я в искусстве», а «оно во мне». Может быть, это уникальный дар возраста: чем старше становишься, тем меньше эгоизма, но зато тем больше внимания к тому, что вне тебя — к людям, к миру, к тому потоку, который обтекает тебя, вбирает, проходит сквозь. Мы в нем все и с рождения; но в молодости и в зрелости единицы думают о нем и тем паче его ощущают: слишком много дел, потребностей, амбиций. Помех, одним словом. И вот когда добиваешься — или не добиваешься, что, в сущности, одно и то же, — того, что хотел, и рассчитываешься с суетой, тогда и только тогда наступает время свободы самовыражения, свободы высказывания, послания, как угодно, — свободы для проявления собственной души.

Да, и еще одно, хотя вступление мое, конечно, затянулось. Мне интересно также наблюдать, как люди, получившие в свое время качественное профессиональное образование, трудно и мучительно разучиваются всему, чему их научили. Цель та же: свободно выразить себя. Я понимаю, что происходит это не сразу, не вдруг, и что это тоже обучение — на сей раз себе самому. Подозреваю, что курс наук будет потруднее вузовского, но, мнится мне, и поважнее. Нельзя, однако же, первую ступень перепрыгнуть и сразу оказаться на второй; невозможно научиться, не разучившись, — потому что рост без преодоления невозможен. Так росток из семени должен пробить над собою слой почвы, чтобы выросли секвойя или наперстянка. А растительных метафор, нравятся они или нет, никто не отменял…

На сей раз речь пойдет о Евгении Петровиче Ревякове, которому в 2015 г. исполняется 80 лет. Родился он в Смоленске. «Жил я довольно нелепо, — пишет художник. — В разладе со временем и собственной персоной. Школу не любил — окончил пединститут. Пытался петь басом — оказался тенором. Рисовал с пеленок — художественное образование получил лишь в 31 год. Иллюстрировал книжки, которые не издавались, а если издавались, то безобразно».

Кажется ли мне, что самоиронии здесь столько же, если не больше, чем сожаленья?.. И совсем, совсем отсутствуют сетования на несправедливость судьбы, людскую злобу, козни недоброжелателей?

|

| Черные деревья |

Как бы там ни было, Ревяков получил возможность заниматься живописью только двадцать лет назад.

Он производит впечатление человека, живущего внутри себя в значительно большей степени, чем вовне. Но это не закрытость — скорее, особый вид восприимчивости. Собеседника он ощущает, должно быть, скорее как сумму колебаний, воздушных и звуковых, как динамику цветовых пятен, как способ движения в пространстве, а не как социальную единицу со всем ее актуальным наполнением. Такова же и его живопись, восходящая к детскому видению, когда контуры предметов, пока не получивших твердого основания в слове, еще размыты, неназванное пугает и завораживает, и волшебство таится в каждой вещи только потому, что она не о-пределена. Так он стремится и писать картины, порой не боясь показывать человека как «палку, палку, огуречик», словно оставляя за искусством право на создание пластического образа, отсутствующего где бы то ни было, кроме картинной плоскости.

При этом Евгений Ревяков — один из скрупулезно-мастеровитых графиков советской школы. «Начинал Ревяков как книжный график. Иллюстрировал сюрреалистские лимерики Эдварда Лира, авторские и народные сказки, фольклорные песенки-потешки. Интересно, однако, что, несмотря на заведомую фантазийность выбранного литературного материала, собственную свою фантазию художник не то, что ограничивает, но все же адаптирует ее к образным задачам, продиктованным текстом. В книжной графике он образно точен, пластически внятен и дисциплинирован. В карикатуре, которой также одно время занимался, — саркастичен, язвителен и совсем не лиричен — вплоть до черного юмора» (О. Яблонская). Каждая деталь его офортов или графических листов, черно-белых или цветных, не важно, выполнена с той особенной четкостью, которая, собственно, и составляла основу отечественной школы. Лимерик или русская народная сказка — визуальное решение любого текста у Ревякова всегда конструктивно, композиционно выверено, и любой его гротеск обязательно строится на невидимом глазу каркасе, для которого, вероятно, при желании можно составить математическую формулу.

Меж тем всегда, даже в самые «графичные» времена, графика Ревякова всегда стремилась выйти за собственные пределы. Именно тогда он нашел свои секреты, которые, конечно, хранит, как всякий уважающий себя ремесленник. Тогда научился проскребывать изображение на бумаге, создавая особый эффект глубины — за счет поразительной белизны…

Все же историко-филологический факультет для Ревякова не был случайностью и принес художнику пользу. Филолог — это ведь в первую очередь читатель, а художник, невнимательно читающий текст и неспособный проникнуться его духом, никогда не создаст ничего стоящего в иллюстрации. Преломляя слово в визуальный образ, нужно безошибочно определить доминанту, иначе книга как целое, как единство текста и иллюстрации, не может состояться. Лишь добровольно подчинившись «букве», можно вызвать к жизни нечто уже как бы свое, но вместе с тем и верное теме, содержанию, чужой художественной ткани, — и вместе с тем духовно наполненное.

Но в один прекрасный момент область, где можно говорить словами, заканчивается.

В живописи иное. Григорий Климовицкий очень точно заметил: «Творчество Евгения Ревякова — это напряженные пластические размышления в мире, исчерпавшем слова». Практически в унисон с искусствоведом говорил на открытии выставки Е. Ревякова в журнале «Наше Наследие» Юрий Норштейн: «Я пришел сегодня намного раньше назначенного часа, еще в пустое пространство. Вот так, в пустом пространстве, нужно смотреть эти работы. Это очень странно, ведь живопись вроде как должна восприниматься зрителями, но дело в том, что живопись этого автора требует уединения и молчания. Это живопись вглядывания. Она открывается, открывается, все время открывается.

Я спросил, новые ли это работы, — нет, эти работы выставлялись. Дело не в моей памяти, а в том, что Женины работы меняются под взглядом в зависимости от твоего состояния. Тут важно, что человек ищет. Если ищет правдоподобия, то это несложное дело: пять курсов института дадут абсолютно полную школу. Самое главное то, что начинается потом. Как говорил Пикассо: я столько лет учился рисовать, а теперь мне нужно разучиться.

Когда вглядываешься в работы Жени Ревякова, начинаешь находить вдруг для себя какие-то ответы, которые не относятся к понятию прагматическому, поскольку искусство — дело вообще необъяснимое.

Как говорил Гете: нарисовал собачку, похожую на натуральную собачку, — появилась еще одна собачка, но не появилось художественного произведения. А здесь — очарование появления художественной мысли. Можешь стоять и смотреть долго на одну и ту же работу, вглядываться в этот мир. Это удивительное, невероятное наслаждение — наслаждение искусством».

Первое, что бросается в глаза на холстах Евгения Ревякова, — поиск пластического решения, при котором воспроизведение форм, существующих в реальности, сведено почти на нет. Поиск этот ощущается. По сути, перед нами произведения, которые продолжают твориться — об этом, если вдуматься, говорил Норштейн. От изображения требуется самый минимум сходства, необходимый только для узнавания, не больше. Жизнеподобие ни в какой степени не интересует Ревякова; его главное дело — создать восходящий к детскому ви?дению образ и наполнить его чисто живописным содержанием. Возможно, сто лет назад сходные задачи ставил перед собой и решал Михаил Ларионов.

Второе, на что обращаешь внимание, — обилие белого цвета. Он может использоваться для создания фона, пространства, «то ли реального, то ли придуманного», по словам самого живописца, или как вспомогательное средство, если так можно выразиться, расконтуривания реальности, или, напротив, для очерчивания контура. Но самое интересное, на мой взгляд, начинается, когда Ревяков работает белилами именно как цветом. Напрашивающееся сравнение с Владимиром Вейсбергом здесь ничего не даст, поскольку Вейсберг, погружая объекты в среду белого, следил за жизненной подлинностью их облика в очищенном, беспримесном пространстве. Ревяков, напротив, уходя в лучших живописных работах от живой плоти, от объема, трехмерности, оставляя из всего привычного разве что легкий абрис объекта, достигает своим белым цветом особенного свечения, порождающего, при скудости изобразительных средств, эффект серьезный и неожиданный.

Сказанное вовсе не означает, будто Ревяков работает преимущественно белилами. Нет, есть у него и холсты, на которых контрастные сочетания могут поразить и даже потрясти. Сам о себе он в таких случаях говорит: «Шептал-шептал, вдруг заорал», — и в каждой шутке есть доля шутки.

Поэтическое слово способно остановить, закрепить мгновение; пусть остается «цветок засохший, безуханный», но все равно это тот же цветок. Что может в этом случае живопись? Остановить не само мгновение, конечно, но его след, отпечаток; собственно, этим Евгений Ревяков, кажется, и занят. В творчестве собратьев по цеху, кстати сказать, он сам ценит прежде всего эту способность, и она, что характерно, возвращает его к слову — поэтическому. Так родилось, например, маленькое стихотворение «Пейзаж Иры Баклановой»:

Пейзаж довольно прост:

Два дерева, река,

Вдали церковка, мост,

Скривившийся слегка.

Еще там пульса стук

И в горле горький ком,

И светлый ангел вдруг

По сердцу босиком.

Художественное время, в отличие от жизненного, в состоянии вобрать в себя все три плана — и прошедшее, и настоящее, и будущее:

Драгоценные страницы,

Золотистый теплый свет.

Затуманенные лица

Из давно прошедших лет.

Из туманной смотрит дали

Мой отец при портупее,

Мама юная в овале,

Наподобие камеи,

Я в тяжелом звездном шлеме,

Нахлобученном до глаз,

Замираю на коленях

У отца в последний раз.

(«Старый альбом»)

И в совокупности, конечно, получается Большое время, время культуры, и единичные случаи сплавляются в суммы, в нечто более целостное, более, быть может, значимое — для будущих поколений уж точно, поскольку нас, хотим мы или нет, всегда интересует дробность собственной отдельной жизни. Поэзия, быть может, единственное средство преодолеть это противоречие, и неспроста художник раз за разом обращается к ней:

Когда над кафе «Ностальжи»

Гирлянды огней зажжены,

И через чернеющий пруд

Ужи золотые ползут,

Тогда по бульвару проедет

Прекрасная дама в карете

На паре коней белоснежных

С улыбкой мучительно-нежной.

Тогда зажигаются свечи

И чудятся странные встречи

На темно-лиловых аллеях,

Где длинные платья белеют,

И перья колышутся страуса,

И слышится музыка Штрауса.

Там девочка в платье из кружев

Серебряной бабочкой кружит,

А мальчик в бумажной пилотке

Плывет на бумажной лодке.

Откуда? В какие края?

О, как он похож на меня!

|

| Гомер |

…Когда-то, в конце 1990-х — начале 2000-х гг., в галерее на Солянке состоялась парная выставка Евгения Ревякова и Бориса Бомштейна, ныне уже, к сожалению, покойного. Члены одной и той же творческой группы «Куст», они решали сходные задачи — поиска живописного эквивалента для передачи внутреннего состояния, обусловленного, конечно, впечатлениями от окружающего мира, но весьма и весьма опосредованно. Для всех членов «Куста», среди которых и Лев Саксонов, и Евгений Гинзбург, и Юрий Рыжик, и другие замечательные мастера, первично как раз это самое состояние — самое надежное, если вдуматься, и неоспоримое, при всей неуловимости своей, свидетельство нашего присутствия в мире. Рецензия на ту выставку, написанная Верой Чайковской, была озаглавлена так: «Прохожие ангела не увидели». Смысл заключался в том, что обычные пешеходы, занятые повседневным, спешащие по своим делам и погруженные в обыденность, не сочли нужным обратить внимание на экспозицию и — во многом самих себя же и обделили, оставшись непричастными тайне бытия, выраженной через тайну искусства.

Но тайне бытия, если вдуматься, все равно, сколько народу будут ощущать ее. Это не ее, тайны, дело. В этом, и только в этом смысле бытие, природа «равнодушны» к человеку; во всех иных — открыты. Другой вопрос, что познание их не имеет конца. Послушный зову неведомого, Ревяков вглядывается в себя. Внимательно, вдумчиво он пытается найти в глубинах собственной личности ресурсы, чтобы воссоздать первоначальное, до-социальное впечатление от реальности. Иногда ему это удается; в этих случаях, возможно, и проявляется тот самый ослепительно белый сияющий цвет. Быть может, белый становится цветом ностальгии… кто знает.

«Работам художника свойственна психологическая автопортретность. Это гармоничный замкнутый мир, простой и сложный одновременно. Евгений Ревяков — художник тонко чувствующий, тонко рефлектирующий. Метод его творчества, интроспекция, — редкий в наше время. Его живопись — это внутренний диалог с собой, а зритель выступает в роли подслушивающего. Мы можем лишь угадывать сложные разветвления поэтических метафор, включаясь в тонкую игру ассоциаций. Пластика живописи автора абсолютно самоценна: это живая, чувственно импульсивная подвижная материя, изысканный колорит, изменчиво узнаваемый почерк, сложно разнородная фактура холста» (Г. Климовицкий). Тонино Гуэрро написал в альбоме Ревякова: «художник, который обращается к моим самым светлым и сокровенным мыслям».

Мысли эти, вероятнее всего, одинаковы — или очень схожи — у всех.

И поэтому, кажется, автопортретность Ревякова имеет отношение и к нам, его современникам.

* * *

Об авторе: Вера Владимировна Калмыкова — поэт, филолог.